弁護士桑田の活動日誌

2021年4月19日 月曜日

仮差押解放金のメリットデメリット

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,仮差押解放金のメリットとデメリットについてです。

前回,預金口座に仮差押を受けた場合の概要について,ご説明しました。

そして,預金口座に仮差押をされたときの対処方法の一つとして,仮差押解放金を利用する方法が考えられます。

仮差押解放金とは,文字通り,仮差押から解放するために支払う金員のことを指します。

仮差押をされると預金口座からの引き出しができなくなりますが,仮差押解放金を供託することで,仮差押をの対象が仮差押解放金に移るので,預金口座が使えるようになるのです。

では,どのような場合に,仮差押解放金で処理することになるのでしょうか。

その流れですが,まず,自分の預金口座が使えなくなったことに気が付きます。

そこで,慌てて金融機関に問い合わせて,自分の預金口座が仮差押されたことが判明します。

それから数日後,裁判所から仮差押決定が届きます。決定書には,誰が差し押さえたのか,どのような債権を保全するために仮に差し押さえたのかが記載されています。

例えば,工事業者が,未払いの請負代金200万円を将来回収するために仮に差し押さえたというようなことが記載されています。

自分が商売をやって取引口座を開設していてその口座が仮差押えられた場合,金融機関は早急に仮差押の状態を解消するよう求めてくるものです。

その場合,すぐに相手方と和解できる状況なら良いですが,いつもそうとは限りません。

そのようなときにとりあえず預金口座の仮差押を解消するという点に仮差押解放金のメリットがあります。

具体的には,どのような手続を採ることになるのでしょうか。

まず,仮差押解放金の金額は,請求される債権の金額と同じです。先ほどの例では,200万円ということになります。

ここで注意が必要なこととして,仮差押された預金口座の残高が100万円しかない場合,当然,相手方が仮差押に成功できた金額は100万円です。

ですが,この預金口座を使えるようにするには200万円満額の仮差押解放金が必要なのです。この点がデメリットであり,逆に仮差押を申し立てた側としては想定以上の結果ということになるでしょう。

仮差押解放金という手段を選択するときは,この点を踏まえておくことが必要です。

具体的な手続ですが,まず,仮差押解放金を法務局に供託することになります。

その後,裁判所に仮差押の執行取消申立書を提出して,執行の取消しを求め,裁判所が執行処分の取消決定をだすことで預金口座が使えるようになるわけです。

このように,仮差押解放金による対応にはメリットデメリットがありますし,具体的な手続は一般の方には分かりにくいと思います。

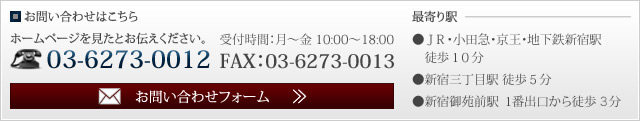

そのようなときは,弁護士桑田にご連絡ください。迅速に対応して,早期の預金口座の解放を目指します。

投稿者 | 記事URL

2021年4月16日 金曜日

預金口座に仮差押を受けた場合の対応例

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,自分の預金口座を仮差押された場合にどのような対応があるのか,についてです。

預金口座が仮差押されると預金の引き出しができなくなり,日常生活に支障が出ることは十分に予想されます。

また,例えば家族で法人なりして自営業をしており会社の口座が仮差押された場合は,金融機関の取り扱いとして代表者個人の口座や役員である他の家族の口座まで凍結されてしまうことがあり,迅速な対応が不可欠です。

では,どのようなときに預金口座が仮差押されるのでしょうか。

これは,債権を有すると主張する側が裁判所に疎明資料を提出して仮差押を申し立てて,認められた場合です。

正式な裁判の前ですので「仮」差押となります。

仮差押をされた方は,寝耳に水というときもありますが,思い当たることがある場合も多々見受けられます。

いろいろな行き違いや言い分の相違から支払いを留保しているうちに仮差押を受けてしまうということもあるでしょう。

仮差押を受けてしまった場合にはどのような対応が考えられるでしょうか。

思い当たることがあるときは,早々に話し合いをもって,和解してしまうのが適当ですし,そのようにすることはよくあります。

また,早急に預金口座の凍結を解除したい場合には仮差押解放金による対応もあります。

長くなりましたので,仮差押解放金の手続やメリットデメリットについては,機会をあらためて説明します。

いずれにせよ,預金口座を仮差押されると生活に直接の影響を与えるため,直ちに対応しなければならない反面,その手続は一般の方にはとても難しいところがあります。

このような問題が発生したときは,弁護士桑田にご相談ください。懇切丁寧に対応させていただきます。

投稿者 | 記事URL

2021年4月15日 木曜日

離婚した妻が再婚した後の養育費の扱い

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,養育費です。未成年の子のいる夫婦が離婚した場合,子を引き取る側に対して,相手方が養育費を支払うことになります。

では,子を引き取った側が再婚した場合,養育費にはどのような影響が出るのでしょうか。

現在では夫婦共働きで妻の方が収入も多いということもありますが,例として「離婚した妻の再婚が夫の支払う養育費にどのような影響を与えるか」を検討します。

まず,妻の再婚に伴って,子も再婚相手と養子縁組をした場合です。

妻が再婚したからといって,子が必ず再婚相手の戸籍に入籍するわけではありません。

ですが,実際には子も再婚相手と養子縁組をして入籍することはよく見られることです。

その場合,養親(再婚相手)が実親に優先して第一次的な扶養義務を負うものと考えられます。

ですから,養親世帯に子を扶養するだけの収入や資力があれば,実親(元夫)の養育費の負担はなくなります。

もっとも,養親世帯の収入だけでは子の生活費をまかなえないような場合には,実親が養育費を負担する必要が出てきます。

一方,子が養子縁組をしなかった場合はどうでしょうか。

この場合には,再婚相手には子の扶養義務が生じないため,実親の支払う養育費には原則として影響を与えないと考えられます。

このように,妻の再婚そのものよりも子の養子縁組の有無がその後養育費に影響を与えることに注意してください。

投稿者 | 記事URL

2021年3月24日 水曜日

マンション理事会の録音データと文書提出命令

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,マンションの理事会の議事を録音した録音データが文書提出命令の対象となるのか,についてです。

理事や区分所有者が管理組合を何らかの理由で訴えた場合に,原告から被告である管理組合や管理会社に対して,理事会の録音データの開示が求められることもあります。

そして,裁判においてて録音データの提出が申し立てられた場合に,管理組合や管理会社がその義務を負うのかが,問題となります。

まず,文書提出命令というのは,民事訴訟において,相手方や第三者が所持している文書について,裁判所に提出命令を申し立て,認められれば,相手方や第三者は所持する文書を提出しなければならないとされる裁判上の制度です。

録音データは文書ではありませんが,民事訴訟上,準文書に含まれ,文書と同じ扱いとなります。

もっとも,文書がいつでも提出義務の対象となるわけではなく,例えば,公務員の職務上の秘密に関する文書や刑事訴訟に関する文書は提出義務を免れます。

そして,「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(自己利用文書と言います)も,提出義務を免れる例外として扱われますが,自己利用文書に該当するかどうかは解釈上困難な場合が多く,これまでももっとも多くの議論がされたところです。

近時,私が担当した事件でも,マンション理事会の録音データの文書提出命令について,自己利用文書かどうかが争われましたので,ご紹介します。

この事案は,役員の一人が,自らも出席していた理事会の議事録等の記載によって名誉が毀損されたとして損害賠償を請求した事案にあって,議事録の記載の真実性を確認するために,管理会社に対し,理事会の録音データの提出を求めたというケースです。

私も(管理組合の代理人を務めることが多いのですが)この事案では名誉棄損該当の可能性があるとして,役員の代理人として,文書提出命令を申し立てました。

この事例では,管理会社は,①議事録案作成のために録音していた,②理事会出席者から議事録案について疑義が出された場合にはその理事会出席者が立ち会った状態で録音内容を確認するために録音している,と説明していました。

そのため,裁判所は,録音データ作成の経緯や目的からして管理会社の内部だけでなく外部である理事会出席者に開示することが予定されており,自己利用文書には該当しないと判示しています。

また,理事会に出席していた役員に開示したからとしても,理事会の議論が阻害される等の不利益もないと述べた上で,理事会の録音データを提出せよという旨の命令を出しました。

つまり,結論として,理事会の録音データの開示が認められたのです。

しかしながら,理事会や管理会社としては,むやみに理事会の録音データが開示されては,円滑な議事進行の妨げとある可能性は十分にあります。

そして,この事案から,管理組合や管理会社は,例えば「後日,疑義があった場合に疑義を申し立てる役員の立会いの下で録音データを確認させる」といった,自己利用文書性を自ら否定するような不用意な説明は避けなければならないことが分かります。

もちろん,実際に,そのような対応は取らないようにすることになります。

もっとも,理事会の録音データをどのように扱うべきか(逆に,理事会側が録音データを裁判所に提出してよいか)など,判断に迷うことは多々発生することと存じます。

そのような場合には,私宛にお気軽にご相談ください。

投稿者 | 記事URL

2021年3月9日 火曜日

養育費の減額調停

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,養育費の減額についてです。

最初に申し上げておきますと,一般的には,決まった養育費を支払わない男性側に問題がある場合は多々あります。

また,私も,妻の代理人として適正な額の養育費の支払いを求めて夫側と交渉したこともいくつもあります。

とはいえ,男性側にも離婚後の事情の変更から,どうしても現在の養育費の支払いを維持できないという場合もあります。

そのような相談を受けた場合は,私は,当然ながら「離婚した妻に無断で一方的に減額したり養育費の支払いを打ち切ってはならず,妻側との協議や調停を行うべきである」と強く指摘することにしています。

では,具体的にはどのような事情が養育費減額が認められやすい理由となるのでしょうか。

一般的には,病気による長期の入院など予期せぬ理由での減収や失職は,やはり夫の経済事情に直接に影響を与えますので,養育費減額の理由となるでしょう。

また,夫が離婚後に再婚して,その再婚相手も無職であり乳児がいて働くことが困難といった場合も養育費減額の理由となります。

妻からすると,自分は子供を抱えてシングルマザーとして働いているのに,夫が例えば若い女性と再婚して子供までできているとすれば,養育費の減額を受け入れがたい気持ちはよく分かります。

ですが,再婚自体は禁止されておらず,乳児が生まれればその扶養義務も発生することから,事案にもよりますが,減額もやむを得ないものと考えられます。

私が過去に実際に夫側の代理人として受任した事案では,女性側にも事情を丁寧に説明して一定額の減額を受け入れてもらい,無事,減額調停が成立しました。

こういう時には,やはり男性側も誠実な対応することが女性側の理解を得る第一歩と言えます。

最近は,新型コロナウイルス対応が長期化し,緊急事態宣言も延長を重ねています。

そのため,例えば夫が飲食店の経営者や転院であれば,減収となっている可能性は十分にあります。

このように養育費の負担に耐えている男性の皆様,突然,養育費の支払いを止めるなどということはせずに,私にご相談ください。

女性側にも納得してもらえる円満な解決を一緒に探りたいと思います。

投稿者 | 記事URL

2021年3月4日 木曜日

離婚に伴う子の戸籍や名字の扱い

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,夫婦が離婚した場合に子の戸籍や名字がどうなるのか,についてです。

結婚により妻が夫の名字に改めた夫婦が,その後,離婚したケースで考えます。

小学生の子が一人おり,親権者は妻(母親)になったとします。

妻は,婚姻時の戸籍から出て旧姓に戻ることにしており,子も自分と同じ戸籍に入れて同じ名字を名乗らせたいと考えています。

(現時点ではこのケースが多数ですので,この例で考えます。)

このような場合,どのような手続が必要なのでしょうか。

まず,前提として,離婚した場合,妻の戸籍や名字(姓)はどうなるのでしょうか。

原則として,妻は婚姻前の戸籍に入ります。旧姓に戻るということになります。

婚姻前の戸籍がなくなっている場合や,妻が新しい戸籍を作成することを希望した場合には,新戸籍を作ることになりますが,いずれにせよ,原則として旧姓に戻ります。

例外的に,離婚日から3か月以内に,婚姻時の名字を継続して使用することを届け出た場合には,その名字を使用することができます。

では,子の戸籍や名字はどうなるのでしょうか。

まず,親が離婚しても,子の戸籍は元のまま(出生時の戸籍に入ったまま)ですし,名字も変更されません。

そして,親権者が妻になっても,子は妻と同じ戸籍に入ることができません。

また,妻が婚姻前の戸籍に入っている場合も,三世代戸籍が禁止されていることから,子がその戸籍に入ることもできません。

そこで,妻としては,まず新しい戸籍を作成した上で,「子の氏の変更の申立て」をして,家庭裁判所の許可を得た上で入籍届を出して新戸籍に入れることが必要になります。

なお,「子の氏の変更の申立て」は,子が15歳以上なら子本人が,15歳未満である場合は親権者が行うことになります。

このように,離婚協議では,子について養育費,親権者,面会等について話し合いをしますが,それだけで離婚に伴う子の手続が終わるわけではありません。

子については,その後に,親権者が適切に戸籍等を処理する必要があるのです。

投稿者 | 記事URL

2021年3月4日 木曜日

大規模修繕と弁護士のかかわり

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,大規模修繕について弁護士が求められる場面についてです。

近時,大規模修繕の間隔が12年ごとが通常であるところ18年ごととするサービスが普及し始めたというニュースを耳にしました。

国交省の長期修繕計画作成ガイドラインでも大規模修繕は12年を目安とされていますが,技術の進展でスパンが長くなるのであれば,費用負担が軽減し,管理組合にとって良いニュースと言えます。

では,大規模修繕について,弁護士はどのようにかかわってくるのでしょうか。

工事前の段階では,例えば,総会の手続への関与が考えられます。

共用部分の変更を伴い特別決議が必要であれば,それだけ手続にも慎重さが求められます。

説明に不足があるなどして説明義務違反などとあげ足を取られないよう,予め議案書をチェックし,シナリオの文案を考えることもあります。

工業社と後々にトラブルとならないよう,請負契約書をチェックすることも弁護士の業務です。

工事が行われている段階では,工事作業で専有部分や区分所有者の私物が損壊された場合の損害賠償請求,逆に非協力的な住人への対応なども弁護士の業務となります。

工事後は,やはり工事の瑕疵への対応がまずは考えられます。屋上防水工事や外壁工事に不備があれば,補修を求めたり,損害賠償を請求することもあり得ます。

工事代金に関するトラブルもよく見受けられます。工事の瑕疵との関係でもあるのですが,業者は工事代金を,管理組合が瑕疵担保責任に基づく損害賠償をそれぞれ請求する場合などです。

このような場合に,弁護士は管理組合の代理人として,交渉したり裁判を受任するなどして解決を図ることになります。

このように,大規模修繕は,工事の前後を通じて,法的トラブルは多々発生しますが,一般の方では解決が困難な事案は少なくありません。

そのような場合には,当職までお気軽にご相談ください。当職は東京弁護士会住宅紛争審査会の委員でもあり,工事の瑕疵についての裁判の経験も有しています。

投稿者 | 記事URL

2021年3月3日 水曜日

新型コロナウイルスと理事会の開催について

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

緊急事態宣言が発出されてしばらく経ち,新型コロナウイルスの感染者数も徐々に減少してきました。

ですが,なお,予断を許さない状況が続いています。

そこで,今回のテーマは,新型ウイルスが蔓延している状態での理事会の開催の方法について,としました。

以前,新型コロナウイルスが蔓延している中での管理組合総会の開催方法についてご紹介しました。

今回は,理事会について検討してみようということです。

まず,一般論としては,マンション標準管理規約のコメントとして以下のような記載があります。

「理事会に出席できない理事について,インターネット技術によるテレビ会議での理事会参加や議決権行使を認める旨を,規約において定めることも考えられる」

また,マンション管理センターの「新型コロナウイルスの感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」には以下のコメントがあります。

「理事会の運営等については・・・あらかじめ管理規約や細則等で定めることにより,理事会についてWEB会議システムや電子メール等を用いて開催することが可能」

これらの記載のとおり,あらかじめ管理規約等に定めておけば,ZOOM等の利用したリモート会議や電子メールを利用した会議も可能です。

もっとも,新型コロナウイルスの感染が拡大する前から,このような取り決めを管理規約等で設けている管理組合がそれほど多いとも思われません。

では,管理規約にそのような規定のない管理組合の理事会はどのように開催すればよいのでしょうか。

この点,先ほど紹介したマンション管理センターのQ&Aでは,「区分所有者からの了解や了承が得られれば」管理規約に規定されていない手法による対応も不適切ではない旨の記載があります。

「区分所有者からの了解や了承」を得たかどうかの判断をどのようにするのかやや不分明なところもありますが,実際には,多くの区分所有者も新型コロナウイルスの下ではWEB会議を支持してくれるでしょうから,このような考え方で良いと考えています。

とはいえ,理事会は総会ほど大人数ではないですし,本来,代理出席は認められず,理事本人が理事会で議論することが求められています。つまり,基本的には理事が直接出席して意見を出し合うことが望ましいとされているのです。

そうすると,緊急事態宣言が解除されたような場合には,マンション管理センターのQ&Aでいう「感染拡大」の状況に該当するかは慎重に判断する必要があります。

また,マンション管理センターのQ&Aは,WEB会議や電子メールを用いることのできない理事に対して議事についての質問の機会の確保,書面による意見の提出や議決権行使を認めるなどの配慮を求めていますので,ご注意ください。

以上のとおりですが,実際の場面において,理事会に現実の出席を求めるか,それともWEB会議で終わりにするかは,判断が難しい場面もあると思います。

そのようなときには,当職にお気軽にご相談ください。懇切丁寧に応対させていただきます。

投稿者 | 記事URL

2021年2月26日 金曜日

死亡区分所有者の相続人が不明な場合の対応

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回は,分譲マンションの区分所有者の方が死亡した場合で相続人が不明なときに,管理組合がどのように対応するか,です。

前回ブログに書きました「区分所有者が行方不明になった場合」の相続人版ということになります。

区分所有者が死亡した場合には,まず,戸籍を調査するなどして,相続人を探索しますが,それでも相続人が存在しない場合はどうするのでしょうか。

区分所有者が行方不明になった場合には,不在者財産管理人の選任の申立てという方法が考えられることは前回記事にしたとおりです。

そして,区分所有者の相続人が不在の場合にも同様に,相続財産管理人選任の申立てを行うことが一つの方法です。

相続財産管理人に住戸の必要最低限の維持管理をしてもらったり,管理費等を支払ってもらうなどの対応です。

もっとも,一般の方には申立ての手続が煩雑であること,手続に数か月を要すること,数十万円程度の費用を用意しなければならないことなどの注意点があります。

また,区分所有者が行方不明になった場合と異なり,公示送達制度は,要件を満たしていないので利用することができません。

一方,管理費等の請求訴訟など裁判手続を行いたい場合には,特別代理人という制度を利用することができます。

特別代理人制度は,当事者に法定代理人がいないことによる訴訟の遅れを防止する制度で,相続人不明の相続財産にも準用されるという判例があります。

したがって,区分所有者が死亡して相続人も存在しないという場合には,相続財産管理人選任申立てや特別代理人制度を,その場面に応じて使い分けることが大切になります。

もっとも,具体的にどのようなケースにどのような法制度で対応するのか,一般の方には判断に迷うところもあるかと思います。

そのようなときには,当職にお気軽にご相談ください。

投稿者 | 記事URL

2021年2月25日 木曜日

所在不明の区分所有者への管理組合の対応

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,区分所有者が行方不明になってしまった場合に,管理組合がどのような対応を採れるのか,ということです。

このテーマは,現在,多くのマンションで大変重大な問題となっているようで,当事務所にもしばしば持ち込まれる案件です。

区分所有者の所在が不明になり,連絡が取れないと,専有部分の維持管理ができないですし,総会での議決権の行使も期待できません。

また,このような場合には,管理費や修繕積立金が長期未納となっていることも珍しくありません。

管理組合としては住民票を取り寄せたり,緊急連絡先に問い合わせるなどして,何とか所在を確認したいところです。

では,手を尽くしても所在が確認できないときは,管理組合はどのような対策を取ることができるのでしょうか。

一つの方法としては,不在者財産管理人選任の申立てをすることが考えられます。

管理人が不在者の財産を保存して,不在者の代わりに専有部分の維持管理などをしてくれます。

もっとも,裁判所への申立てですので,書類作成が必要ですし,申立てから選任まで数か月を要します。

費用も数十万円程度を用意しなければいけませんので,ご注意ください。

もし,管理組合がその区分所有者に対して管理費等を請求する裁判を行いたいということでしたら,公示送達も考えられます。

本来,裁判を起こすには被告に対して訴状を送達しないといけませんが,所在不明が明らかな場合には,いつでも送達を受ける者に交付することを裁判所に掲示することで,送達したのと同様の扱いにする制度を公示送達と言います。

行方不明の区分所有者に対して裁判を起こしたいという場合には,公示送達も有効な手段となります。

このように,不在者財産管理人や公示送達を利用することを,管理組合ではご検討ください。

もっとも,管理組合や理事会の皆様では不在者財産管理人選任申立ての手続や公示送達の方法を十分にはご存じないと思います。

そのようなときは,弁護士桑田までお問い合わせください。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (6)

- 2023年7月 (4)

- 2023年3月 (3)

- 2022年6月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年7月 (3)

- 2021年5月 (5)

- 2021年4月 (5)

- 2021年3月 (5)

- 2021年2月 (2)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (3)

- 2020年8月 (1)

- 2020年6月 (5)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (2)

- 2019年4月 (1)

- 2018年3月 (1)

- 2018年2月 (6)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年5月 (1)

- 2015年1月 (2)

- 2014年6月 (2)

- 2014年3月 (3)

- 2014年1月 (2)

- 2013年7月 (1)

- 2013年5月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年3月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (2)

- 2012年7月 (13)

- 2012年6月 (6)

- 2012年5月 (6)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (2)

- 2012年2月 (2)