弁護士桑田の活動日誌

2020年5月8日 金曜日

電話による事前相談受付のご案内

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回は,電話による事前相談についてのご案内です。

新型コロナウイルスの影響により,現在,東京では外出自粛が求められています。

当事務所では,相談室にアクリルボードを設置し,また,相談中の換気にも注意しておりますが,

それでも,法律事務所まで訪問して相談されることには抵抗感のある方も多いと思われます。

反面,このような状況が長くなればなるほど,弁護士に法律相談したいという希望も多くなるはずです。

例えば,管理組合の理事の方や管理会社の方も,総会を開催するのか,理事会をどのようにして開くべきか,共用部分の維持管理をどこまで行うかなど悩みは多くなる一方であると思います。

もちろん,企業間の契約のトラブル例えば新型コロナウイルスを理由とした契約の解除などの問題も頻発しており,その対応を求められる場合もあります。

そこで,まず,電話で簡単に事情をお聞きし,本当に法律相談が必要かどうかの事前検討をお受けしたいと思います。

このような電話での検討は,無料でお受けすることといたします。

その上で,法律相談が必要となった場合に,ご来所されるか,電話で相談されるか,あるいはZOOMのような通信を利用するか,

協議させていただければと思います。

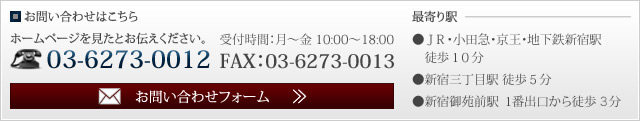

まずは,お気軽に弁護士桑田にご連絡ください。

投稿者 | 記事URL

2020年5月8日 金曜日

住人が不明な場合の建物明渡2

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは、前回に引き続き、誰が住んでいる分からない建物の明渡しについてです。

今回は、債務者不特定の場合の占有移転禁止の仮処分を申し立てる際の注意点を説明します。

まず、一番の注意点は、申し立てる側で可能な調査は十分に行うことです。

執行官が債務者を特定するといっても、あくまで例外的な扱いであり、簡単に申立てが認められるものではありません。

最低限行うこととして、申立人や代理人による居住者の事前調査が挙げられます。

マンションですと、例えば集合郵便ポストに名前が書かれていないことや玄関の表札からは居住者が分からないことなどを写真撮影報告書などで説明する必要があります。

前回の設例のような場合は、知れている債務者である借主に連絡を取り、誰に転貸しているのかもあらかじめ問い合わせることになるでしょう。

それでも賃借人が「忘れた」とか「自分も正確な名前は知らない」といった返答をされたことをもって、居住者の不明が裏付けられます。

貸主が借主の同意を得て、建物内部を調査しておくことなどもできればよいです。そうすると、内部が細かく仕切られているといった様子が分かり、これも撮影しておいて、後日写真撮影報告書として、申立書と一緒に疎明資料として提出できます。

裁判官面接の前に、書記官、執行官、執行補助者との間で、種々の調整をしておくことも大切です。

保全の場合はどの場合もそうですが、債務者不特定の場合は特に例外的な扱いですので、事前の調整が重要になります。

次に、仮処分に要する費用についても注意が必要です。

仮処分は正式な裁判を経ていない「仮」の処分のため、居住者に不当な損害が生じたときのための保証金を供託する必要があります。

通常は大家さんの側が勝ちますので最終的には戻ってきますが、一時的には準備が必要になります。

一般的には賃料の2か月分程度でしょうが、居住者が何人いるか不明ですと、その分供託金も増額されます。

その仮処分を担当する裁判官の裁量によりますので、裁判官と十分に打ち合わせをすることが必要になります。

執行官のほかに執行補助者として業者の方が同行します。実務を担当する業者で鍵屋さんなども手配してくれますが、執行業者の費用も発生することにご注意ください。

供託は法務局で行います。供託金は債務者ごとに分けて供託するか、裁判所に確認してください。

供託申立書や弁護士に依頼する場合の委任状は、債務者不特定の場合特有の記載方法がありますので、事前に法務局とも打ち合わせることが大事です。

また、保全命令は発令されると、相手方である債務者への送達も必要となりますが、債務者が不特定の場合は通常の送達は困難になります。

そこで、執行官が建物を訪問すると同時に債務者に手渡しして送達することになります。

そのためには、申立てと合わせて同時送達を申請する必要がありますので、この点も忘れないでください。

最後に、マンションの中には管理人さんが常駐するマンションも多数あります。

マンションの一室での執行がスムーズに進むために、あらかじめ管理組合や管理会社に執行の予定があることを(秘密保持に注意しながら)伝えておくことも

よいのではないかと思います。

このように,債務者不特定の場合の仮処分には,裁判所にとっても例外的な取り扱いのため,注意すべき点が多くなります。

もし,氏名不詳の住人に明渡を求めたい場合は,仮処分の経験のある弁護士桑田にお気軽にご相談ください。

投稿者 | 記事URL

2020年5月8日 金曜日

住人が不明な場合の建物明渡1

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは、誰が住んでいる分からない建物の明渡しについてです。

まず、どういうケースなのか、事例を説明します。

大家さんが自分の所有する分譲マンションの一室を貸したとします。

ところが、借主が大家さんに内緒でその部屋をシェアハウスのように細かく区分し、

氏素性の分からない複数の第三者に転貸していたという場合です。

この場合、無断譲渡や家賃の滞納などを理由に契約を解除し、建物明渡訴訟を起こすことになります。

ところが、訴訟は被告を特定して提起しないといけませんので、氏素性が分からないと裁判を起こすことが難しくなります。

そのため、住人の氏名を特定することが必要になります。

そのような場合に備えて、債務者不特定の場合の占有移転禁止の仮処分という手続があります。

なお、仮処分では、申し立てる側を債権者、申し立てられる側を債務者と表現します。訴訟で言えば、原告と被告です。

占有移転禁止の仮処分は、裁判の途中に居住者が次々と変わらないように占有の移転を禁止するというものです。

この仮処分は、建物に執行官が出向いて、占有移転禁止を公示するという方法で行われます。

その際、執行官が占有者に氏名を質問したり、建物内部を調査することで、不明だった住人の氏名を明らかにすることができるのです。

私も,実際,この仮処分を申し立てて,住人の氏名を知ることができました。とても有効な方法だと思います。

ですが,この方法をとるには、いくつか注意する点があります。これは、次回、説明したいと思います。

マンションで氏素性の分からない住人にお困りの管理組合,理事会の皆様,お気軽に弁護士桑田までご相談ください。

投稿者 | 記事URL

2020年4月8日 水曜日

新型コロナとマンション定期総会の延期・中止

皆様,こんにちは,弁護士・マンション管理士の桑田です。

現在,新型コロナが世界中に蔓延し,新型肺炎などによって深刻な被害の発生が報じられています。

昨日には東京を中心に緊急事態宣言も出され,日本も看過できない状況に陥りつつあります。

管理組合の皆様,区分所有者の皆様には,くれぐれも体調に気を付け,ご自愛ください。

さて,今回のテーマは,このような新型コロナが発生した現状における定期総会の扱いについてです。

まず,そもそも現状において,総会を開催すべきなのでしょうか。

これは,各管理組合の判断によりますが,昨今の状況からして,総会を延期したいと考える理事長の方も多いと思います。

そうすると,このような定期総会の延期が区分所有法や管理規約との関係で許されるのかが,問題となります。

この点,法務省が「マンションの管理組合等における集会の開催について」というコメントを出しています。

このコメントによれば,法務省は,区分所有法が求めているのは毎年1回の集会であって,前年の集会から1年以内に集会を開くことは求めていないから,現在の新型コロナが落ち着いてから,今年中に集会を開けば足りるとしています。

ですが,これは,区分所有法との関係であって,管理規約との関係については触れられていません。

標準管理規約では新会計年度開始以後2か月以内の総会の招集を求めています。

そのため,例えば,会計年度が3月末日で終わる組合の場合,5月末日までに開催しないと,通常は管理規約違反になります。

といっても,私も現在の新型コロナの状況で,5月末日までの開催が不可欠と考えているわけではありません。

この点も,実は,法務省が,マンションではなく会社についてですが「定時株主総会の開催について」というコメントを出しています。

このコメントには「定時株主総会の開催時期について定款に定めがあるとしても,通常,天災地変などで開催できない状況が生じたときまで開催を要求する趣旨ではない」旨を指摘しています。そして「新型コロナで開催できないときは,その状況が解消された後合理的な期間内に開催すれば足りる」旨の見解を示しています。

私の法務省の考え方と同様で,法や規約が不可能を強いる趣旨ではないと考えています。

そして,このことは,会社の定款もマンションの管理規約も同様ととらえて良いはずです。

したがって,新型コロナを理由にマンションの定期総会を延期すると判断した場合も,通常は管理規約違反にならないと考えます(なお,開催時期や場所によって当然に結論は異なります)。

管理組合の理事の皆様にはこれらのことを参考にして,定期総会を開催するかどうかをご検討ください。

なお,状況が落ち着いたのに一切開催をしないのはもちろん問題であり,延期は認められても完全な中止は認めにくいものと思われます。

定期総会を開催するかどうか判断に迷われる管理組合の皆様,総会を延期するにしても「どう組合員に説明するか」でお悩みの皆様,お気軽にご相談ください。

投稿者 | 記事URL

2020年3月5日 木曜日

クレーマー住民の傾向と対策(理事会篇)

こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,マンションのクレーマー住民に対する理事会の対応についてです。

前回,クレーマー住民の特徴について説明しました。

理事会の皆様は,日々,クレーマー住民の方への対応で頭を悩ませていることと思います。

管理組合総会での対応や裁判を起こされた場合の対応については,別の回に譲るとして,

今回のテーマは,それ以外の日常のクレーマー対策についてです。

まず,クレーマーとされる方は,理事会の動向にとても敏感であり,理事会議事録や理事会ニュースといった各住戸に配布される書面を詳細にチェックします。

ですから,各住戸に配布される書面は記載内容を精査し,名誉毀損的表現や事実と異なる記載などがなされないよう慎重な対応が必要になります。

実際に,議事録の記載内容が名誉毀損的表現であるとして争われる例もあります。

一方,クレーマー住民の方から意見書,要求書などが頻繁に届くことがあります。

この場合の対応はケースバイケースです。

そもそも,全ての意見書に必ず回答をしなければならないわけではないですし,

直接回答する,議事録に対応を記載する,掲示板で注意喚起する,など複数の方法があります。

基本的には,理事会にはある程度の裁量が認められているので,よほど不適切でない限りは違法とされることはないと思われます。

もちろん,住民からの要望に丁寧に対応すること自体は望ましいことですが,そのことと,クレーマー住民からの無理難題に頭を悩ませることとは話が違います。

もっとも「議事録の記載内容に問題がないか」「意見書に対してどのように対応すれば問題ないか」は,法的な判断を伴う難しい場面も多々あります。

そのような場合には私にぜひ法律相談をしてください。また,私が顧問弁護士となる場合には,この点の対応にもアドバイスすることができます。

投稿者 | 記事URL

2020年3月5日 木曜日

クレーマー住民の傾向と対策(総論)

こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,マンションにクレーマーの住民がいる場合にどのような対処をするか,についてです。

私は,これまで数々のマンションでクレーマーあるいはトラブルメーカーと言ってよい住民の方の対処をしてきました。

その結果,このようなクレーマー住民にはある一定の傾向があると考えるようになっています。

そこで,これから何回かに分けて,クレーマー住民の傾向と,その対策をご説明したいと思います。

今回は,まず,そもそも「クレーマー住民」とはどういう方なのか,という特徴を説明します。

私の考えるクレーマー住民は以下の特徴を持っている方です。

1 独自の正義感を持ち,自分は正しいを思いこんでいる(ただし,世間一般の正義感とは大きな隔たりがあります)

2 理事会や管理会社に対して強い敵対心を抱いている

3 理事会に対して,意見書,要求書といった書面を高い頻度で提出する

4 総会において何度も長時間の発言をし,発言内容もしばしば総会の議案と無関係である

5 管理組合や管理会社に対する訴訟などの法的措置を採ることに抵抗感がない

6 過去に理事長,理事,監事,大規模修繕委員などに長期間就任していた

このような方はマンションの維持管理を非常に阻害しますが,一方で対応を誤ると,トラブルが拡大し,収拾がつかなくなります。

そこで,これから,理事会の対応,総会での対応,法的措置への対応について,回を改めてご説明いたします。

投稿者 | 記事URL

2019年4月3日 水曜日

組合員名簿の閲覧を請求された管理組合の対応

こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,組合員から「組合員名簿を閲覧したい」という申し出があった場合に理事会としてどのように対応するか,です。

以前,会計帳簿の閲覧についてこのブログに載せましたが,今回は,組合員名簿についてお話しします。

まず,標準管理規約64条に閲覧の対象として組合員名簿と明記されていますので,多くの管理組合でも同じように組合員名簿の閲覧ができる規定になっていると思います。

そのような場合,管理規約の代表的な解説書であるコンメンタール標準管理規約では「組合員の住戸番号,組合員の氏名及び住所については,個人情報ではあるが,法務局での登記簿の閲覧等により誰でも知りうる情報である」旨述べて,閲覧できるとしています。

とはいえ,組合員に無限定に組合員名簿を開示することには躊躇を覚える理事長,理事の皆様も少なくないと思います。

組合員名簿の閲覧請求はそう多いことではなく,必ずしも正当な権利行使ではなく,何らかの不当な目的を疑わせる場合も少なくないでしょう。

この点,近時の裁判例(大阪高裁平成28年12月9日判決)は「社団の内部関係に関しては,一般社団法人法が類推適用されるのが法律学の通説である」として,組合員名簿の開示を原則としつつ,一般社団法人法32条3項に規定された例外を考慮すべきとしています(なお,判決の文脈は会計帳簿の閲覧の権利濫用との関係のようにも思われます)。

一般社団法人法に規定する例外は概ね以下のとおりです。

1権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき

2法人の業務の遂行を妨げ,又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき

3法人の業務と実質的に競争関係にある業務に従事しているとき

4閲覧によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき

5過去2年以内に4のような通報を行ったことがあるとき

ですので,閲覧を許可するかどうかについては,これらの点,特に,1,2については,閲覧目的等を慎重に検討することが必要です。

なお,上記の判例では,このような例外には該当しないとして,組合員名簿の閲覧を認めています。

長くなりましたので,今回はここで終わりとしますが,名簿の閲覧については,このほかに「どの範囲で開示させるのか」「謄写まで認めるのか」という問題があります。

というのも,組合員名簿には住所だけでなく電話番号や勤務先まで記載されている例があり,開示の範囲も悩ましいのです。

また,謄写との関係では,上記の判例は,会計帳簿についてですが写真撮影も認めていることを情報としてお知らせします。

このように,組合員名簿の閲覧を認めるかどうか,一般社団法人法の例外に該当するか,閲覧を認めるとしてもどこまで認めるか,謄写を認めるか,は微妙な判断が求められ,過去の判例や学説の理解が不可欠ですが,理事長や理事の方では判断が大変難しいと思われます。

そのようなときには,いつでも弁護士桑田にお気軽にご相談ください。

投稿者 | 記事URL

2018年3月1日 木曜日

遺産分割調停と遺産分割審判の土地管轄

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,遺産分割の土地管轄,つまりどこの家庭裁判所で行うか,です。

遺産分割は裁判所を利用しなくても相続人の話し合いで可能ですが,話が付かないときは,裁判所での手続を利用することが考えられます。

裁判所の手続としては,遺産分割調停と遺産分割審判がありますが,前者は裁判所での話し合い,後者は裁判に類似した対立構造による手続になります。

親族間の問題ですので,話し合いである調停から始めることが多いですし,最初から審判を起こしても,調停に付されることが多いようです。

では,遺産分割調停や遺産分割審判はどこの裁判所で行うことになるのでしょうか。実は,調停と審判で管轄が異なります。

調停の土地管轄は,相手方の住所地又は当事者の合意による合意管轄です。

相続人が3人以上いる例はよくありますが,そのうち1人が調停を起こすときには,相手方2人のうちいずれかの住所地の家庭裁判所で起こすことになります。

一方,審判の土地管轄は,相続開始地つまり亡くなった被相続人の最後の住所地か合意管轄です。

調停が不成立で終わると審判に移行しますが,相手方の住所地と被相続人の最後の住所地が異なると,移送される場合がありますので,ご注意下さい。

投稿者 | 記事URL

2018年2月27日 火曜日

マンションと特区民泊

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,マンションと特区民泊の関係についてです。

すでに,このブログでも紹介しましたように,平成30年6月15日に住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)が施行され,民泊自体が解禁されています。

もっとも,その民泊を利用した殺人事件まで発生し,マンションでは管理規約による民泊の禁止の必要性は高まっているかも知れません。

ところで,このように民泊が解禁された中で,今回は,あえて特区民泊について説明します。

特区民泊は,国家戦略特別区域法という民泊新法とは別の法律で定められていて,すでに施行されています。

そして,民泊新法による民泊と特区民泊は別物であるため,いわゆる国家戦略特区に指定された地域では,民泊新法による民泊を禁止しただけでは,特区民泊は禁止されていないと解される余地があります。

私は東京都新宿区で事務所を経営していますが,東京都も国家戦略特区に指定されています。とはいえ,実際に特区民泊が利用できるのは,条例が定められた自治体のみです。現在では,例えば,東京都大田区や大阪府などが該当します。

もっとも,現在,条例が定められていないとしても将来条例が定められる可能性を見越して,管理規約上で特区民泊も禁止しておくということも考えられます。

その場合は,例えば「区分所有者は,その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。」などの規定を設けることになります。

規約と民泊や特区民泊との関係は分かりにくいところもあるかと思いますので,いつでもお気軽に弁護士桑田までご相談下さい。

投稿者 | 記事URL

2018年2月26日 月曜日

認知症と裁判を受ける能力

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,認知症の方などを被告又は原告とする裁判をどのようにして行うのか,ということです。

まず,前提として,裁判の当事者となるには,訴訟能力が必要とされています。また,民事訴訟法上,未成年者や成年被後見人は,法定代理人によらなければ訴訟行為をすることができない(訴訟能力がない)とされています。

ですから,未成年者が裁判を起こすには親などが,また,心神喪失の常況にあって被後見人となっている人が裁判を起こすには後見人が,裁判の当事者となります。

ですが,必ずしもスムーズに話が進むわけではありません。例えば,100万円を貸したが,借主が認知症になり心神喪失状態で,しかも後見人は申し立てられていないという事態があります。

このような相談があった場合,「相手方に後見人を立ててもらって,後見人を相手に裁判しましょう」と答えることもあるのでしょうが,相手方が自発的に後見申立てをしてくれるかは疑問ですし,時間も相当かかります。

そこで,このような場合には,民事訴訟法第35条によって,特別代理人選任を申し立てることが考えられます。

条文上は「未成年被後見人」とありますが,被後見人レベルまで認知が進んでいるが,そもそも後見の申し立てがなされていない場合も含まれる運用です。

ただし,「遅滞のため損害を受けるおそれがあること」を疎明しなければなりません。例えば,保全処分や時効を中断するための訴訟提起などですが,ケースバイケースでしょう。

また,民事訴訟法第35条には「未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は」とありますので,条文上は,被告が認知症などの場合を想定しています。それでは,原告が認知症の場合はどうでしょうか。

例えば,おじいちゃんが同僚に100万円を貸しているが,おじいちゃんが認知症になって100万円を取り立てようとしないという場合です。実は,このような原告が心神喪失の常況にある場合でも,第35条が類推適用される例があるようです。

とはいえ,条文の表現などからすると,やはり相当の理由がないと原告側で特別代理人を選任されることは難しいかも知れません。

これから高齢化社会が本格化する中で,原告や被告が訴訟能力を欠くという事態も増えてくると思います。

そのような問題でお困りの方は,弁護士桑田までお気軽にご相談下さい。

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (6)

- 2023年7月 (4)

- 2023年3月 (3)

- 2022年6月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年7月 (3)

- 2021年5月 (5)

- 2021年4月 (5)

- 2021年3月 (5)

- 2021年2月 (2)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (3)

- 2020年8月 (1)

- 2020年6月 (5)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (2)

- 2019年4月 (1)

- 2018年3月 (1)

- 2018年2月 (6)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年5月 (1)

- 2015年1月 (2)

- 2014年6月 (2)

- 2014年3月 (3)

- 2014年1月 (2)

- 2013年7月 (1)

- 2013年5月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年3月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (2)

- 2012年7月 (13)

- 2012年6月 (6)

- 2012年5月 (6)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (2)

- 2012年2月 (2)