弁護士桑田の活動日誌

2014年6月16日 月曜日

マンションの登記に記載された敷地利用権

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは敷地利用権についてです。その中でも,マンションの登記との関係について説明します。

マンションの登記には,表題部の中で「敷地権の表示」があるものと,そのような記載のない登記の二種類があります。

何度かマンションを購入されて不動産登記簿謄本をご覧になった方の中には登記の記載内容について不思議に思われた方もいるかと思いますが,そのような違いがあるのはなぜでしょうか。

まず,区分所有法第2条第6項には,「敷地利用権」とは,専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう,と定義されています。マンションのような区分所有建物では,それぞれの所有する専有部分のために建物の敷地を利用する権利が認められています。そして,原則として専有部分と敷地利用権は一体的に扱うものとされ分離処分が禁止されています。

この「敷地利用権」のうち,登記されているものを「敷地権」と呼びます。もっとも,登記されていなくても敷地利用権は存在しますから,敷地権の登記がなくても敷地を利用することは出来ます。また,「敷地権」としては登記されていなくても,建物とは別に土地の登記がされていることが通常です。つまり,敷地権として登記されていれば専有部分の登記事項証明書の中にあわせて記載されるのに対し,敷地権登記が設定されていない場合は土地の登記と建物の登記という別々の登記がされているということです。

では,敷地権登記がされていることにどのような意味があるのでしょうか。

たとえば,マンションの自分の所有する住戸を売却した場合,敷地利用権も同時に売却されますが,敷地権が設定されていれば専有部分の移転登記だけで済むのに対し,設定されていなければ,土地と建物それぞれの移転登記が必要となるという違いが生じるのです。

このような違いが生じるので,マンションを購入される際には登記の内容にもご注意下さい。

その他のマンショントラブルについては以下をご参照下さい。

マンショントラブル全般は

http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

マンション住戸の目的外使用は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html

マンション内の騒音問題は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html

マンション内の水漏れ事故については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html

マンション内での誹謗中傷については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html

管理組合の理事長を解任する方法については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html

マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html

マンション管理士については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/07/post-51-568373.html

マンション管理組合や理事会と管理会社の間のトラブルについては

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2014/03/post-55-779280.html

投稿者 | 記事URL

2014年6月16日 月曜日

訴訟費用とは?

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは訴訟費用についてです。

裁判を起こすときには,通常,「いくらいくら支払え」という請求の最後に「訴訟費用は被告の負担とする」ことを求めます。

一方,被告の方は反論の中で『訴訟費用は原告の負担とする」ことを求めます。

最終的には判決の中で訴訟費用の負担についても記載されます。敗訴する側が訴訟費用を負担することになります。

割合的に示されることもあります。訴訟費用は,これを8分し,その5を被告の,その余を原告の負担とする」というような場合です。

原則として原告の言い分が通っているものの被告の主張にも理があるので,原告の全面勝訴とは言えないという場合です。

「訴訟費用」には,どのようなものが含まれるのでしょうか。

訴訟を提起するには手数料相当額の印紙を貼付することが必要ですが,その印紙額などが訴訟費用に当たります。

また,書類を送るための郵便切手代や証人尋問をした場合に証人に支払う日当も訴訟費用に該当します。

よくある質問として,弁護士費用が訴訟費用に含まれるのかという問い合わせがありますが,弁護士費用は含まれません。

では,たとえば「訴訟費用は被告の負担とする」という判決が下された場合,原告はどのようにして被告に請求するのでしょうか。

実は,単に判決に記載されただけでは強制執行することは出来ません。

その訴訟とは別に,訴訟費用額確定処分の申立をする必要があります。第1審の裁判所の書記官に対して,訴訟費用額確定処分申立書と訴訟費用計算書を提出することになります。その後,相手方の意見も聞いた上で訴訟費用額確定処分が出されます。

訴訟額確定処分が出されると,相手方に対して強制執行することが出来ます。

もっとも,実際には金額がそれほど高額でなかったり回収可能性の低い相手であったりすることから,訴訟費用額確定処分の申立を行わないことも多いのです。

投稿者 | 記事URL

2014年3月10日 月曜日

マンション管理組合総会の出席資格

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは「マンションの管理組合の総会に出席できるのは誰か」という問題です。

大きく分けて,議決権行使者以外の出席の場面と,代理人による議決権行使の場面があります。

まず,総会に限らず会議の出席資格者は「その会議で議決権を行使できる者」というのが大原則です。

マンションの総会は共有部分の維持管理などマンション全体の運営方針を決する場ですから,マンションに関係ない者が出席することは出来ないのです。

たとえば区分所有者の友人が「議決権は行使する権限はないが,口べたの区分所有者の代わりに意見を言うためだけに出席する」ということは認められません。

ただし,管理規約上で「組合員のほか,理事会が必要と認めた者は,総会に出席することができる」という記載がよく見られます。総会運営を手伝うマンション管理業者やマンション管理士などが出席する場合です。総会の紛糾が予想される場合に弁護士がこの規定で出席することもあります。

また,区分所有法44条1項は「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は,会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には,集会に出席して意見を述べることができる」と規定され,管理規約でも同内容の規定が置かれていることが通常です。占有者の典型例は賃借人であり,たとえば,ペット飼育禁止の規約を定める場合にペットを飼育中の賃借人が総会に出席して意見を述べるケースなどが考えられます。

このように,「理事会が必要と認めた者」と「会議の目的に利害関係を有する占有者」は例外的に総会に出席することが認められています。

次に,区分所有法39条2項は,「議決権は・・・代理人によって行使することができる」とあります。そして,代理人について限定はされていませんので,原則として代理人資格に制限はありません。ですが,実際の管理規約では代理人資格を「その組合員と同居する者,他の組合員もしくはその組合員と同居する者」などに限定する例が多く見られます。これは,総会に利害関係のない第三者が代理人名目で出席し総会を混乱させることを防止する目的です。もっとも,組合員の意思を総会に適切に反映させられるため代理人資格を制限しすぎないよう配慮することも必要です。

このようなトラブルを独力で解決することはとても大変であろうと思われます。

私にお気軽にご相談下さい。

その他のマンショントラブルについては以下をご参照下さい。

マンショントラブル全般は

http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

マンション住戸の目的外使用は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html

マンション内の騒音問題は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html

マンション内の水漏れ事故については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html

マンション内での誹謗中傷については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html

管理組合の理事長を解任する方法については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html

マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html

マンション管理士については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/07/post-51-568373.html

マンション管理組合や理事会と管理会社の間のトラブルについては

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2014/03/post-55-779280.html

投稿者 | 記事URL

2014年3月5日 水曜日

管理組合と管理会社とのトラブル

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは「管理会社とのトラブル」についてです。

分譲マンションの場合,管理組合が自主管理している場合もありますが,管理組合がマンションの管理事務を管理会社に委託している場合も多々見られます。

委託を受けた管理会社が適切に管理業務を行う場合には問題がないのですが,必ずしも全ての管理会社が適切に業務を行っているわけではなく,中にはあまり評価の良くない管理会社もあるようです。

それでは,具体的にはどのようなトラブルが多いのでしょうか。

たとえば,毎月多額の管理委託料が発生しているのに,その内訳が不明で,問い合わせても満足に答えてくれないとか,管理費の滞納が発生しているのに督促等の対応を適切に行っていない場合などが挙げられます。全く業務を行わない場合や手抜きがひどい場合には契約を解除したり,場合によっては損害賠償を請求することも考えられなくはありません。

ただし,実際には「対応には不満が残るものの,法的に解決つまり契約解除や損害賠償請求するほどではない」というケースが多いように思われます。そのような場合には,対応の改善を申し入れたり,マンション管理士や弁護士と顧問契約を結んで管理会社の業務に手抜きがないか見てもらうという方法があります。それでも改善が見られない場合には,契約期間満了に伴い更新せずに別の管理会社に切り替えることも検討しなければなりません。

いずれにせよ,管理組合や理事会にとっては大きな労苦となりますから,管理会社を選ぶときには,複数の会社から説明をきくなど慎重な対応が必要となります。

その他のマンショントラブルについては以下をご参照下さい。

マンショントラブル全般は

http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

マンション住戸の目的外使用は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html

マンション内の騒音問題は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html

マンション内の水漏れ事故については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html

マンション内での誹謗中傷については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html

管理組合の理事長を解任する方法については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html

マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html

マンション管理士については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/07/post-51-568373.html

投稿者 | 記事URL

2014年3月4日 火曜日

誰が相続人になるのか

皆さん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今日のテーマは「相続人の範囲」です。遺産分割などで「自分が相続人に当たるかどうか」という質問は

とてもよく受ける質問の一つです。簡単なようでいて,意外と難しい相続人の範囲について説明します。

ただし,遺言がある場合は原則として遺言に従うので,以下は遺言がない場合を想定しています。

まず,亡くなった方の配偶者(妻または夫)は必ず相続人になります。

次に子供や孫がいれば,子供,孫が相続人になります。

この場合の法定相続分は,配偶者が2分の1,残りの2分の1を子供などはその人数で等分します。

子供や孫がいなければ,父母や祖父母が相続人になります。

この場合の法定相続分は,配偶者が3分の2,残りの3分の1を父母などがその人数で等分します。

子供も孫も父母も祖父母もいないとなれば,亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

この場合の法定相続分は,配偶者が4分の3,残りの4分の1を兄弟姉妹がその人数で等分します。

そして,異父母の場合は同父母の兄弟姉妹の2分の1になります。

ですから,たとえば,Aさんが亡くなり妻はいるが子供も孫も両親も祖父母もすでに亡くなっているという場合,

Aさんの兄弟姉妹が相続人となります。Aさんと父親は同じだが母親は別人という異父母の兄弟姉妹でも,

同父母の兄弟姉妹の2分の1ではありますが相続分があるのです。

このほかにも相続人の範囲についてはいろいろな場合分けが必要になってきます。

また,別の機会にお話ししたいと思います。

その他,遺言,相続全般は

http://www.kuwata-lawoffice.net/souzoku/#a02

未成年者の相続と特別代理人については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-33-343015.html

遺言執行者については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-27-314543.html

相続分と遺留分については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/04/post-4-250030.html

相続準備については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-36-347542.html

自宅の相続については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-20-302195.html

全員遺言時代については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-20-302195.html

をご覧下さい。

投稿者 | 記事URL

2014年1月9日 木曜日

工科大学での講演(交通事故)

皆様,こんにちは,弁護士の桑田です。

本日はいつもの法律問題ではなく,大学の講演についての感想です。

昨年12月3日,神奈川県のある工科大学にて,交通事故についての講演を行う機会を頂きました。これは,同大学の教授とご縁があり,その教授から学生の危機管理を高めたいという強い希望を受けて行われたものです。

もっとも,「危機管理」という言葉は大変意味が広く,国家から個人まで対象は無限に広がります。そこで,危機管理の中でも学生がなじみ深いものが良いと考え,「交通事故の被害者になった場合の対応」「交通事故の加害者になってしまった場合の対応」の両方について基礎的な講演をさせて頂きました。理系の学生ということもあり,なるべく堅い表現は避けて説明したつもりです。

どのような評価が下されたのかは,私には知るよしもありませんが,講演の準備を通じて自分の知識不足の補充や理解の深まりを実感でき,講演をする側にも大変良い勉強になったと思います。

これからも講演の機会があれば,多くのテーマにトライしたいと思っています。

投稿者 | 記事URL

2014年1月9日 木曜日

新年のご挨拶

皆様,明けましておめでとうございます。

本年も皆様にとって役に立つ法律情報をお伝えできれば幸いです。

なお,当事務所は昨年12月12日に現在の事務所に移転しています。

以前の事務所から徒歩で約4分ほど靖国通り側に移動しています。

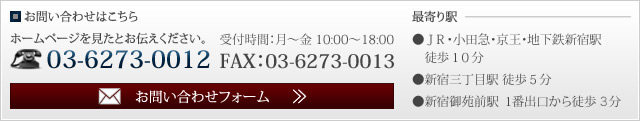

電話番号・FAX番号に変更はありません。

今年一年間よろしくお願い致します。

投稿者 | 記事URL

2013年7月19日 金曜日

マンション管理士の活躍

みなさん,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは「マンション管理士の活躍について」です。

軽い読み物として見ていただければ幸いです。

日経新聞の連載記事の中に「マンション 誰のものか」という特集がときどき組まれます。

先日,この連載で「スラム化を防ぎ自主管理」というタイトルの記事が掲載されました。

一歩間違えればスラム化の道をたどったかもしれないマンションが,マンション管理士の活躍で適切な自主管理を行っています。

この記事には,管理会社が事実上倒産したマンションについて,管理士が管理規約の改正や耐震補強工事に尽力した例,管理会社から解約を突きつけられたマンションが管理士と一緒になって滞納管理費を回収した例などが書かれていました。

私も,弁護士であると同時にマンション管理士ですから,同業者の皆さんの活躍は嬉しくあり,また刺激にもなります。

他のマンション管理士に負けないよう私も頑張らないといけないと,改めて肝に銘じる次第です。

その他のマンションに関わるトラブルは,以下のブログをご参照下さい。

マンション住戸の目的外使用は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html

マンション内の騒音問題は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html

マンション内の水漏れ事故については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html

マンション内での誹謗中傷については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html

管理組合の理事長を解任する方法については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html

マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html

マンショントラブル全般は

http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

投稿者 | 記事URL

2013年5月23日 木曜日

管理組合総会での理事の立候補

皆様,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは,「管理組合の総会の場で,招集通知に理事立候補者として記載のない組合員がその場で立候補できるか」です。

日経新聞の特集の中では「総会で理事の公募に手を挙げたのに,総会で無視された」との記載があり,しばしばトラブルになる場面でもあります。

まず,管理規約上,理事の輪番制が採用されている場合が見られます。このような場合に,順番ではない組合員が立候補できるか問題になります。

基本的には管理規約に従い輪番制によるのでしょうが,役員の選任はむしろ意欲のある組合員に任せることが適当かも知れません。

輪番制とすることが,意欲のある組合員の立候補まで妨げる趣旨ではないと理解して,立候補を認める余地はあるのではないでしょうか。

では,輪番制ではない場合はどうでしょうか。

区分所有法35条は「会議の目的たる事項」を示した招集通知を発しなければならないとしています。そして,37条は,原則として,招集通知に「あらかじめ通知した事項についてのみ,決議することができる」とあります。標準管理規約上でも同様に記載されています。これは,「あらかじめ通知され,よく検討した上で総会に臨むのが本来である」という趣旨です。

では,招集通知に「管理組合役員2名選任の件」などと記載され,候補者としてA,Bの名前が記載されていた場合,別の組合員Cが立候補した場合には,招集通知に記載がないので立候補は認められないのでしょうか。

区分所有法35条の「会議の目的たる事項」というのは,「議題」に該当する部分を指します。前の例で言うと「「管理組合役員2名選任の件」が「議題」に当たります。そして,議題が出ていれば,賛成,反対はもちろん一部修正をすることも可能です。A,Bという理事候補者は,役員選任についての理事会の推挙というだけですから,別の組合員Cは立候補することが出来ます。

言い換えると,そのようなCの立候補を無視した総会運営では,役員選任決議が無効とされるおそれがあります。

もっとも,立候補を認めることと,その立候補者が選任されるかは別問題です。

理事長に対して委任状が提出されていることが通常でしょうし,たいていの場合は,委任状と議決権行使書で過半数の賛成を得ています。

そこで,理事長は,A,Bの役員承認に賛成票を投じ,Cの選任に反対することができます。

また,議決権行使書について,株主総会の例によれば,原案に賛成の議決権行使書は修正案に反対,原案に反対の議決権行使書は修正案との関係では棄権と扱われるようです。同様に考えれば,A,Bの選任に賛成した議決権行使書はCの選任には反対,A,Bの選任に反対した議決権行使書はCの選任については棄権と考えられるのでしょう。

このように,原案で理事の候補者とされなかった組合員が総会で立候補できたとしても,承認に至ることは困難が予想されるのです。

その他のマンショントラブルは以下のページをご覧下さい。

マンション住戸の目的外使用は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2013/03/post-47-466985.html

マンション内の騒音問題は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-7-272598.html

マンション内の水漏れ事故については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/08/post-31-328055.html

マンション内での誹謗中傷については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/09/post-1-342591.html

管理組合の理事長を解任する方法については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-25-310679.html

マンションの構造などに欠陥がある場合の損害賠償は

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-1-307678.html

マンショントラブル全般は

http://www.kuwata-lawoffice.net/manshon/

投稿者 | 記事URL

2013年4月30日 火曜日

経営革新等支援機関に認定されました

皆様,こんにちは,弁護士の桑田です。

今回のテーマは「経営革新等支援機関」です。私もこのたび経営革新等支援機関に認定されました。

といっても「経営革新等支援機関ってなに?」という方が多いと思われますので,簡単に説明します。

平成25年3月末の金融円滑化法終了により,多くの中小企業の経営が悪化することが予想されます。

そこで,幅広く中小企業を支援するために設けられた公的機関が,経営革新等支援機関(以下,「支援機関」という)です。

これまで,中小企業の事業継続や事業再生の経験を有する弁護士や税理士,金融機関などが認定されています。

では,支援機関は,どのような場面で役立ち,どのようなメリットがあるのでしょうか。

まず,支援機関に求められているのは,経営悪化に苦しむ中小企業の経営改善を計画することです。

そのため,支援機関からの支援を受けて事業計画と進捗報告を行う前提で,信用保証協会の保証料が減額(0.2%)されます。

また,借入金等の返済に苦労する中小企業が,支援機関を利用して経営改善計画を策定する場合,その費用の3分の2までは経営改善センターが負担してくれます。

このように,支援機関の利用には種々のメリットがあります。

もっとも,利用方法の詳細は中小企業の経営者の方には難しいところもあると思いますので,お気軽に当職にご相談下さい。

その他,会社関係のテーマは以下の通りです。

,中小企業法務全般は

http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/

中小企業の顧問弁護士の活動については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/05/post-9-277620.html

定年後の継続雇用については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/07/post-26-310698.html

企業による復職支援については

http://www.kuwata-lawoffice.net/blog/2012/06/post-16-298446.html

債権回収の相談事例については

http://www.kuwata-lawoffice.net/kigyouhoumu/#__question1_1__

投稿者 | 記事URL

最近のブログ記事

月別アーカイブ

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (4)

- 2023年8月 (6)

- 2023年7月 (4)

- 2023年3月 (3)

- 2022年6月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (2)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年7月 (3)

- 2021年5月 (5)

- 2021年4月 (5)

- 2021年3月 (5)

- 2021年2月 (2)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (3)

- 2020年8月 (1)

- 2020年6月 (5)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (1)

- 2020年3月 (2)

- 2019年4月 (1)

- 2018年3月 (1)

- 2018年2月 (6)

- 2017年11月 (2)

- 2017年10月 (2)

- 2017年7月 (1)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2015年12月 (2)

- 2015年5月 (1)

- 2015年1月 (2)

- 2014年6月 (2)

- 2014年3月 (3)

- 2014年1月 (2)

- 2013年7月 (1)

- 2013年5月 (1)

- 2013年4月 (1)

- 2013年3月 (2)

- 2013年1月 (4)

- 2012年12月 (1)

- 2012年11月 (1)

- 2012年10月 (1)

- 2012年9月 (10)

- 2012年8月 (2)

- 2012年7月 (13)

- 2012年6月 (6)

- 2012年5月 (6)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (2)

- 2012年2月 (2)